Los herederos de la revolución conservadora se reunieron en febrero en un opulento salón de baile de Roma. El presidente húngaro Viktor Orbán fue la estrella de la cita

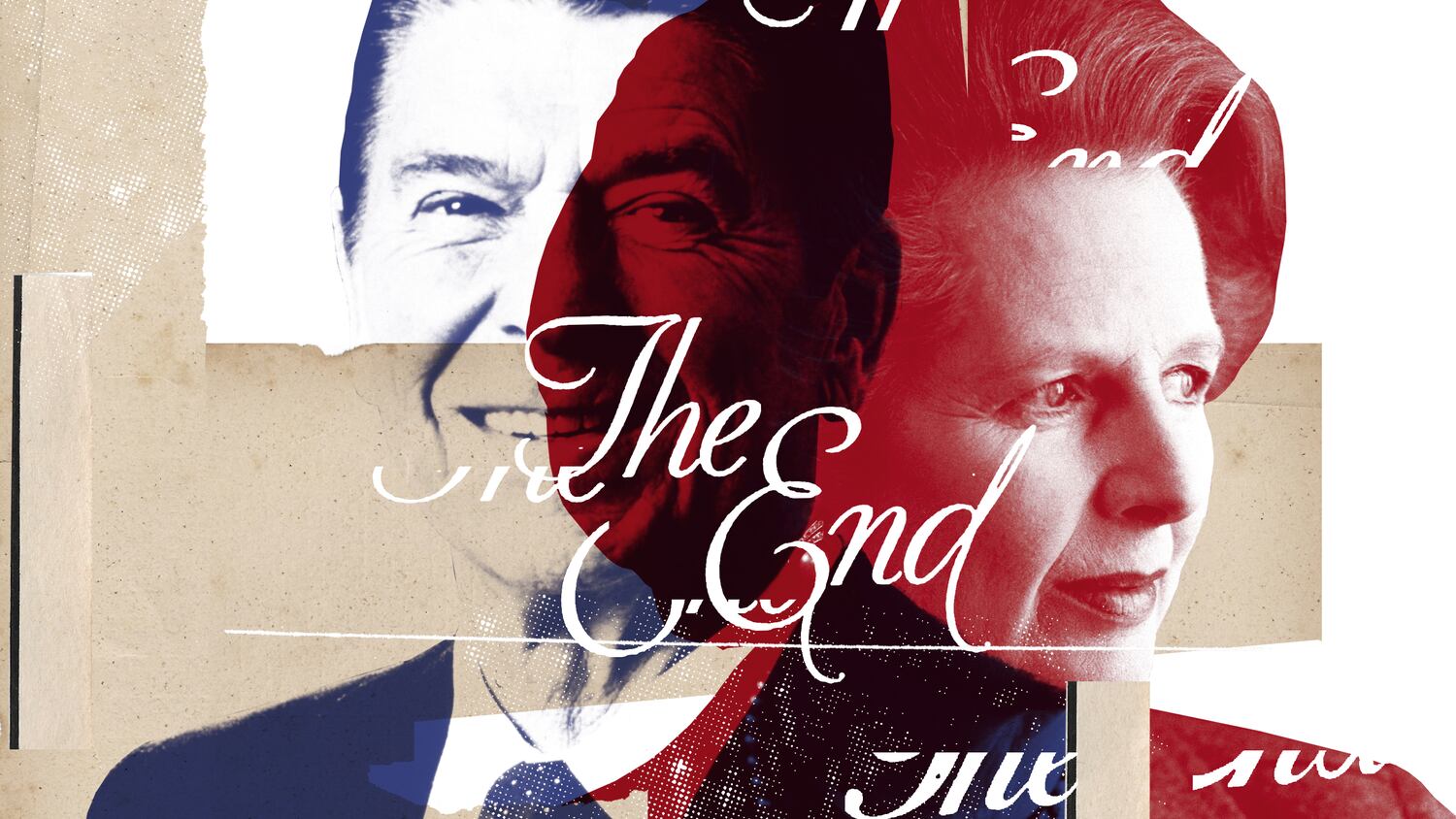

ilustracion Sr García

Sucedió durante una conferencia celebrada en Roma a principios de febrero bajo el título God, Honor, Country: President Ronald Reagan, Pope John Paul II, and the Freedom of Nations [Dios, honor, patria: el presidente Ronald Reagan, el papa Juan Pablo II y la libertad de las naciones]. El acontecimiento, inspirado por el escritor israelí Yoram Hazony y convocado bajo la enseña del “conservadurismo nacionalista”, estuvo coorganizado por Chris DeMuth, expresidente del American Enterprise Institute (en la época en la que este apoyaba el capitalismo global y la guerra de Irak) y John O’Sullivan, autor de los discursos de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Actualmente, O’Sullivan dirige el Instituto del Danubio, financiado por el Gobierno húngaro a través de una fundación. Según DeMuth, los gastos corrieron a cargo de un donante estadounidense anónimo. El encuentro fue la secuela de la Conferencia del Conservadurismo Nacionalista celebrada en Washington el año pasado. En aquella ocasión la reunión contó con un extraño conglomerado de nuevos y viejos conservadores que incluía tanto a John Bolton, que llegó a consejero de Seguridad Nacional de Trump, como al comentarista político Tucker Carlson; a participantes que todavía hablaban esperanzadamente de recortar el Estado y a otros que querían ampliarlo; y a personas que seguían compitiendo por ser relevantes junto a individuos rebosantes de confianza en su actual relevancia.

La conferencia de Roma fue diferente en muchos aspectos, empezando por el estético. En ninguno de los salones de Washington hay tantas columnas corintias. El propósito, al menos en principio, también parecía un poco más misterioso. Si algo unía a Reagan y a Juan Pablo II, era una idea grandiosa, ambiciosa y generosa de la civilización política occidental, que imaginaba una Europa democrática integrada por múltiples vínculos económicos, políticos y culturales, y cohesionada bajo el paraguas de la hegemonía estadounidense. Juan Pablo II quería que Polonia ingresase en la Unión Europea. Reagan, en su famoso discurso en Normandía, no solo declaró que “vale la pena morir por el país de uno”, sino también que “vale la pena morir por la democracia porque es el sistema más profundamente honorable jamás concebido por el ser humano”. Margaret Thatcher, al menos mientras ocupó el cargo de primera ministra, también defendía esta visión de Occidente. La mandataria fue una de las fuerzas motoras detrás del mercado único europeo, la zona de libre comercio de alcance continental que precisaba además un sistema regulatorio unificado (el mismo que los británicos ahora rechazan), y creía firmemente en la importancia de los derechos humanos. Lo dijo de manera explícita: “Al fin y al cabo, el Estado no es meramente una tribu. Es una entidad legal”, declaraba en Zagreb en 1998, según cuenta su biógrafo, Charles Moore. “La preocupación por los derechos humanos… complementa por consiguiente la idea de nacionalidad a fin de garantizar un Estado nacional que sea fuerte y democrático a la vez”.

Thatcher: “Preocuparse por los derechos humanos hace que el Estado sea a la vez fuerte y democrático”

El nuevo conservadurismo nacionalista, al menos según se manifestó en Roma, es muy diferente del reaganismo y del thatcherismo. El punto de partida es que tanto la integración europea como la hegemonía estadounidense son malas, y que los ideales universales como los derechos humanos constituyen una ideología peligrosa. En realidad, se trata de los mismos argumentos que Hazony exponía en su libro The Virtue of Nationalism[La virtud del nacionalismo], un ensayo que sintetiza la historia bíblica, la obra de John Locke y la política contemporánea en un remedo de filosofía política para nuestra época. Hazony ha inventado una definición de nación — algo así como un conjunto de tribus que han acordado vivir juntas— que no se ajusta a ninguno de los países actualmente existentes, ni siquiera a Israel. También atribuye todo lo bueno de la civilización contemporánea a la nación, y todo lo malo a lo que él llama “imperialismo”. Los países y las instituciones que le gustan los mete en el primer saco, y los que no, en el segundo. De ello resulta que los nazis, que se definían a sí mismos específicamente como nacionalistas, no lo eran, sino que eran imperialistas, al igual que la Unión Europea, una organización creada para evitar el resurgir del nazismo. Gran Bretaña, España y Francia cuentan como naciones a pesar de su larga historia como imperios terrestres y navales.

En esta visión del mundo, la democracia carece de importancia. Tampoco la tienen los tratados y las obligaciones internacionales, por más que la gente sea partidaria de ellos. Aunque formar parte de la Unión Europea sea voluntario —el Brexit acaba de demostrarlo— y en la mayor parte de los países cuente con el apoyo de una mayoría, Hazony escribe y habla como si la UE fuese una potencia ocupante.

El nuevo conservadurismo parte de que tanto la UE como la hegemonía de EE UU son malas

Que su tesis sea ahistórica y contenga contradicciones internas no significa que no pueda ser influyente. Muchos libros malos lo han sido, y mucho. Este ha tenido la gran fortuna de que se publicó justo antes de que la palabra nacionalismo fuese adoptada por Donald Trump, a quien le resulta de lo más útil para disfrazar una serie de medidas de política interior y exterior gobernadas principalmente por sus caprichos y dictadas por su propio interés. Mike Pompeo, secretario de Estado, también ha utilizado el lenguaje del nacionalismo. Además, el libro de Hazony se publicó justo en el momento en que un puñado de intelectuales conservadores angloestadounidenses, a quienes Trump y el Brexit animaron a romper sus viejas alianzas, andaba en busca de un nuevo proyecto, y los partidos de la extrema derecha europea suspiraban por la legitimidad que les podían otorgar los amigos británicos, estadounidenses y, en particular, israelíes. En otras palabras, el arco de la historia del que hablaban Martin Luther King y Barack Obama se está curvando ahora en la otra dirección, y mucha gente se está subiendo al carro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, durante una reunión en los cuarteles SAUL LOEB/AFP/GETTY IMAGES / AFP VIA GETTY IMAGES

La visión de una élite intelectual en proceso de cambio radical de ideas y alianzas nunca resulta elegante, y el acontecimiento “chirriaba” a veces. El discurso de apertura de Hazony marcó un tono extraño. Una vez más, volvió a establecer categorías maniqueas, oponiendo los “progresistas racionalistas ilustrados” (malos), sin vinculaciones familiares ni patrióticas, a los conservadores (buenos), que sí las tienen, y dejando fuera una tercera categoría, nutrida y mucho más matizada, integrada por los numerosos progresistas racionalistas ilustrados que, además, son patriotas, cuidan de sus hijos y sienten apego por las costumbres locales. Atacó al euro, la moneda común europea, no por sus defectos económicos, sino porque sus billetes están decorados con dibujos de puentes imaginarios en vez de reales. Afirmó que a los niños europeos “no se les enseña que hay una cosa llamada nación”. Por supuesto, Hazony tiene todo el derecho a apelar a una vieja y legítima tradición política —el conservadurismo burkeano no es ninguna novedad—, pero dijo unas cuantas tonterías. En diferentes momentos de su vida, mis hijos fueron a colegios polacos, británicos y estadounidenses, y en todos ellos les hablaron de “la nación”. Igual de absurdo es afirmar que los progresistas europeos nunca se refieren a sus países con orgullo. El mismo día en que Hazony pronunciaba su discurso en el salón de baile del hotel de Roma, el presidente de Francia daba una conferencia en una universidad de Cracoviaen la que declaró que se sentía “orgulloso de ser francés y orgulloso de ser europeo”, y añadió que esperaba que los polacos albergasen la misma clase de sentimientos. Millones de personas encuentran que ambas cosas no son contradictorias.

Pero Hazony no fue el único conferenciante en Roma que daba muestras casi paranoicas de sentirse víctima de una persecución. No cabe duda de que actualmente hay una familia de conservadores que cree que es un hecho que “la nación” ha sido proscrita. El escritor estadounidense Rod Dreher describía con solemnidad un mundo en el que se sentía oprimido, del mismo modo que lo estaba la población bajo el comunismo totalitario. “La ideología voraz en la que vivimos inmersos es… una política identitaria mundialista centrada en las víctimas, frecuentemente denominada ‘justicia social”, advertía, e instaba al público a pensar en sí mismos como los cristianos a los que en el pasado se perseguía por su fe. Roberto de Mattei, un intelectual católico italiano, habló con pesimismo de una “dictadura del relativismo”, y declaró que la progresía influyente había prohibido que se escribiesen libros sobre la historia del comunismo. Dado que he escrito tres libros sobre el tema, todos ellos publicados en varios idiomas europeos, incluido el italiano, su afirmación me dejó de piedra.

Lo que hace que este punto de vista resulte más desconcertante es que también choca con la realidad política. Los conservadores nacionalistas no pueden ser víctimas indefensas de una cultura totalitaria y, al mismo tiempo, tener el enorme poder político que algunos de ellos, sin asomo de duda, tienen. No todos los nuevos nacionalistas con poder asistieron a la conferencia. Trump, como es lógico, tenía otras ocupaciones. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tampoco estuvo presente. Se esperaba la asistencia de Matteo Salvini —el líder nacionalista de extrema derecha, ex viceprimer ministro de Italia, y quién sabe si su próximo primer ministro—, pero falló en el último minuto, seguramente porque piensa que en este momento le puede reportar más votos asociarse con los progresistas racionalistas ilustrados. Al menos por ahora, el Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, también está dando un giro hacia el centro. El único político británico electo que pude vislumbrar en la conferencia fue un excéntrico diputado tory llamado Daniel Kawczynski, conocido principalmente por ser un abierto defensor del presidente ruso, Vladímir Putin.

No obstante, dado que ni O’Sullivan ni DeMuth tienen ya protagonismo en el debate político británico o estadounidense —actualmente, O’Sullivan vive en Budapest y dirige un instituto financiado por el Gobierno húngaro— y puesto que Hazony es un personaje marginal en Israel, llama la atención el número de políticos europeos con ambiciones políticas realistas y verdadera influencia que hicieron acto de presencia. Thierry Baudet, el cizañero y elocuente líder nacionalista holandés de extrema derecha —su partido controla alrededor del 15% de los votos de su país, lo cual es mucho en un sistema tan fragmentado como el de los Países Bajos—, formaba parte de una de las comisiones. También había un político de Vox, la formación española en rápido crecimiento que ha roto el tabú posfranquista respecto a la política nacionalista. La francesa Marion Maréchal, que ha prescindido del apellido Le Pen aunque no por ello haya dejado de pertenecer a la familia que fundó el partido actualmente conocido como Agrupación Nacional, habló largo y tendido.

Maréchal, a la que a veces se hace referencia como candidata a la presidencia de Francia en 2022, pronunció un discurso bien elaborado que, al igual que el de Hazony, dibujó un contraste agudo y polarizador entre los conservadores y los progresistas racionalistas ilustrados, a los que denominó “progresistas”, a secas. Por lo visto, el término abarca a cualquiera, desde el presidente Emmanuel Macron hasta los estalinistas franceses. La conferenciante pronunció palabras sugestivas: “Intentamos conectar el pasado con el futuro, la familia con la sociedad… Nosotros representamos el realismo; ellos son la ideología. Nosotros creemos en la memoria; ellos son la amnesia”. Sin embargo, sus ideas no se corresponden con la realidad. En Cracovia, Macron habló de manera explícita y detallada de la historia y la memoria, al igual que ha hecho en otras muchas ocasiones. Seguramente, para los seguidores de Maréchal esto no tenga importancia. Quizá se sienten una minoría perseguida y ella se hace eco de esa visión. Tal vez sencillamente prefieran oír hablar de historia a alguien como ella, que actúa de portavoz de una definición étnica de Francia y la nacionalidad francesa, que a Macron.

No obstante, si bien es cierto que los nuevos nacionalistas caricaturizan a los progresistas, también lo es que los progresistas suelen caricaturizar a los nuevos nacionalistas, y yo no quiero hacerlo. Parte de lo que Maréchal dice a los franceses, y de lo que Baudet dice a los holandeses, es indiscutiblemente cierto. Es verdad que las economías se han vuelto más globales, lo cual aumenta la vulnerabilidad de las comunidades pequeñas; que la modernidad ha destrozado los viejos paisajes; que la gente se ha alejado de las iglesias, probablemente para siempre; que la tecnología está avanzando a una velocidad de vértigo. La cuestión es cómo hacer frente a los legítimos temores provocados por estos cambios. Por ejemplo, la Unión Europea ha presentado una serie de medidas, entre ellas la asignación de fondos a la cultura y la arquitectura y la protección de la agricultura europea, lo que equivale a decir a los paisajes del continente, frente a la competencia. Se puede discutir si las medidas son eficaces, pero en un mundo dominado por un Estados Unidos errático y una China autoritaria, la UE sigue siendo la única entidad lo bastante grande para defender a Europa en la escena internacional. Países Bajos solo —incluso el Reino Unido solo— no tendrá esa capacidad.

No obstante, parte de lo que dicen los nuevos nacionalistas es indiscutiblemente cierto

No obstante, también existen otras posibilidades. Por ejemplo, los temores del electorado se pueden utilizar —atizar y explotar— para construir un nuevo movimiento político. Y como el conservadurismo nacionalista está deseando ser un nuevo movimiento político, esta perspectiva interesa a mucha gente. Gracias a algunos discursos no tan elocuentes sobre el patriotismo polaco y las glorias de la “soberanía”, el público de la reunión de Roma se fue dispersando a medida que avanzaba la jornada. Sin embargo, cuando faltaba poco para la sesión final, los cámaras y los periodistas empezaron a encaminarse de nuevo hacia la sala. La entrada del último orador fue recibida con una gran ovación. Allí estaba el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cuya trayectoria quizá ilustre mejor que ninguna otra la distancia que ha recorrido el conservadurismo de Reagan y Thatcher desde 1989. Caí en la cuenta de que gran parte de los presentes en realidad había ido a oírlo a él.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, durante su discurso anual a la nación el pasado 16 de febrero.ATTILA KISBENEDEK/AFP/GETTY IMAGES / AFP VIA GETTY IMAGES

Como es bien sabido, Orbán ha ido un poco más lejos que muchos otros conservadores europeos. Por una parte, no ha tenido reparo en utilizar un lenguaje nacionalista, en ocasiones histérico, con el que alude a las teorías de la conspiración y reproduce los tópicos antisemitas, para explotar el miedo al mundo exterior. “Luchamos contra un enemigo diferente de nosotros”, decía en 2018. “No se muestra abiertamente, sino que se esconde; no es franco ni honesto, sino vil y taimado; no es nacional, sino internacional; no cree en el trabajo, pero especula con el dinero; no tiene patria, pero cree que el mundo le pertenece”. Y, lo que es más importante, ha superado a cualquier otro líder europeo en su voluntad de destruir las instituciones que crean el sustrato que hace posible la democracia. Aunque los participantes en la conferencia se explayaron sobre la opresiva ideología izquierdista de las universidades, Hungría es el único país europeo que ha cerrado una universidad entera, ha puesto organismos académicos (la Academia Húngara de Ciencias) bajo el control directo del Gobierno y ha retirado los fondos a los departamentos universitarios que no son del agrado del Gobierno por razones políticas. Y aunque abundaron las voces que afirmaban que se sentían reprimidas por los medios de comunicación de izquierdas, Hungría es también el único país europeo que ha empleado una combinación de presión financiera y política para someter al control del partido gobernante la mayoría de los medios públicos y privados.

El primer ministro húngaro ilustra la distancia recorrida por el conservadurismo de Reagan desde 1989

La destrucción de la prensa independiente y de las instituciones académicas por parte de Orbán, así como su lenta politización de los tribunales húngaros, han servido a un propósito considerablemente distante de las nobles ideas sobre la soberanía nacional y la belleza de los paisajes. Sus maquinaciones han permitido a la familia del primer ministro y a su círculo más próximo camuflar la infinitud de maneras en que se sirven del poder del Estado para enriquecerse. También le han ayudado a amañar las reglas electorales, manipular las circunscripciones y modificar la Constitución a fin de asegurarse la victoria. El primer ministro suele llevar el autoritarismo al límite, aunque sin rebasarlo (por ejemplo, evitando casi siempre la violencia), entre otras razones porque Hungría recibe importantes cantidades de dinero de la Unión Europea, parte del cual beneficia personalmente a sus compañeros de partido. Ahora bien, si la Unión acaba desapareciendo, ya no necesitará esa contención. Su país ilustra como ninguno qué ocurre cuando se prescinde de los valores universales, se reprime a los periodistas y a los científicos que presentan hechos, y se socava la judicatura y el Estado de derecho. Deshacerse de todo ello significa situarse a un paso de la corrupción y la tiranía. Esta es la verdadera cara del nuevo “nacionalismo”, por cuidadosamente que se oculte tras una fachada intelectual o se disfrace de sucesor de Reagan o Juan Pablo II. Es evidente por qué resulta atractivo para individuos como Netanyahu o Trump.

Los temores del electorado se pueden atizar y explotar para construir un nuevo movimiento político

Nada de lo que digo es un secreto, aunque a Orbán nadie le hiciese preguntas al respecto cuando salió al estrado. Antes bien, DeMuth le pidió que revelase la receta de su éxito. Con rostro impasible, el invitado le respondió, entre otras cosas, que es muy útil contar con el apoyo de los medios de comunicación. Al fondo de la sala, donde se encontraban los representantes de la prensa, se oyeron algunas risas. En un momento dado, Orbán definió su filosofía política como “demócrata cristiana”, dando a entender que se trataba de una idea flamante y radical. Lo cierto es que es muy antigua: los democristianos alemanes, holandeses y belgas fueron los fundadores de la Unión Europea, y Angela Merkel, miembro de la democracia cristiana e hija de un pastor protestante, dirige Alemania hoy en día. Merkel es cristiana, pero no conforme a la definición de cristianos que Orbán y muchos de los ponentes de Roma hacen de sí mismos. Su cristianismo ofrece orientación moral, no un medio para separarnos a “nosotros” de “ellos”. Esto último constituye una nueva identidad política agresiva a la que aspiran muchos de los presentes en la sala, especialmente si se les otorga el derecho de abolir el Estado de derecho cuando lleguen al poder.

El mundo de Reagan y Juan Pablo II hace mucho que pasó a la historia y nadie sabe cómo reaccionarían ambos al llamado boicoteo digital [cancel culture] y los linchamientos en Twitter, a la reacción contra la cultura occidental en los campus universitarios estadounidenses (pero no húngaros), o a algunas de las peores variantes del pensamiento de extrema izquierda. Pero, por alguna razón, dudo que su reacción fuese crear una nueva derecha cleptocrática y autoritaria que socavase las instituciones que preservan la democracia. Tampoco creo que hubiesen querido destruir las instituciones sobre las que descansa Occidente desde hace mucho tiempo, como quieren hacer muchos de estos nuevos “nacionalistas”. Al igual que Thatcher, yo también aspiro a vivir en “un Estado nacional que sea fuerte y democrático a la vez”, una nación que inspire patriotismo y respete la idea de los derechos humanos. No veo por qué el amor al país y el amor a la historia habrían de ser incompatibles con la pertenencia a unas comunidades occidentales más amplias. Sin embargo, en el mundo político en el que estamos entrando, pronto podrían llegar a serlo.

Traducción de News Clips.

© 2020, The Atlantic Monthly Group. Todos los derechos reservados. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC.

No hay comentarios:

Publicar un comentario